Héctor Gamboa Quintero www.periodicoexpress.com.mx 06/05/2007

He de haber leído por primera vez sobre la batalla del Desfiladero de las Termopilas hace unos 38 o 39 años, cuando los libros de primaria todavía tomaban en serio a los clásicos y podían servir de entretenimiento formativo para los niños, en tiempos en que sólo había un canal de televisión. Y claro, en aquel entonces no pude sino admirar y sorprenderme por lo que la historiografía epistemológica clásica llama científicamente los güevotes de Leónidas y sus 300 espartanos, defendiendo un estrecho paso durante días ante un ejército de decenas de miles de persas, medos, babilonios, asirios y vaya uno a saber cuántas naciones sometidas al Imperio de Jerjes.

Héctor Gamboa Quintero www.periodicoexpress.com.mx 06/05/2007

He de haber leído por primera vez sobre la batalla del Desfiladero de las Termopilas hace unos 38 o 39 años, cuando los libros de primaria todavía tomaban en serio a los clásicos y podían servir de entretenimiento formativo para los niños, en tiempos en que sólo había un canal de televisión. Y claro, en aquel entonces no pude sino admirar y sorprenderme por lo que la historiografía epistemológica clásica llama científicamente los güevotes de Leónidas y sus 300 espartanos, defendiendo un estrecho paso durante días ante un ejército de decenas de miles de persas, medos, babilonios, asirios y vaya uno a saber cuántas naciones sometidas al Imperio de Jerjes.

(Da igual que hayan sido más de 300; en todo caso enfrente tenían a más de cien mil hombres, acostumbrados a aplastar a su paso cualquier resistencia. Tampoco los persas eran un millón, como afirma el exagerado, pero amenísimo Herodoto; el caso es que eran muchos contra poquitos).

Como tampoco pude dejar de admirar los one-liners espartanos, muy dignos de ser recordados dos milenios y medio después:

Un persa sangrón: “Nuestras flechas cubrirán el cielo y taparán el sol”; Leónidas: “Perfecto; así combatiremos a la sombra”.

Otro persa sangrón: “Sus cuerpos serán despedazados y no quedará nada que puedan honrar sus familias”; Leónidas: “Sí”.

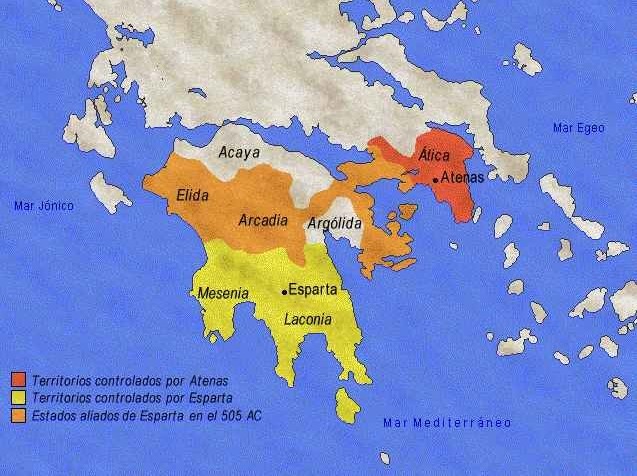

A buen entendedor, pocas palabras. No por nada se le llama lacónico (de Laconia, la comarca de Esparta) al escueto en el uso de la palabra.

De manera tal que no podía dejar de ver la película “300”, basada en el comic de Frank Miller, basado a su vez en una de las más famosas batallas de las llamadas Guerras Médicas.

(Así nombradas porque pelearon griegos contra medos, que era como los helenos conocían a sus enemigos; y no, como algunos creen, porque haya sido un conflicto entre doctores, pegándose con palos de golf y blocks de recibos de honorarios, instrumentos de su profesión que al parecer nunca sueltan).

Y la gocé, la verdad. El concepto visual es muy efectivo y la historia y atmósfera se apegan a lo que sabemos… salvo las digresiones hollywoodenses que son de esperar (el que quiera precisión histórica y saber exactamente qué ocurrió, no la busque en una película; ¡lea libros!).

Sin embargo, a medida que Leónidas iba hilando sus discursos a 120 decibeles, empecé a sentirme inquieto. Y no sólo por que esperaba que en cualquier momento el rey espartano gritara: “¡Pelearemos por nuestra tierra, nuestras mujeres, nuestros hijos, nuestros gimnasios!”; o que arengara a sus hombres a la voz de “¡Por la gloria, el honor y el fisicoculturismo!” No, lo que me incomodaba era escuchar a Leónidas decir que aquello lo hacían en defensa de la libertad.

¿Un aristócrata espartano hablando de libertad como concepto ideal y abstracto? Sería tanto como oír a Mario Marín exaltando la decencia o a Ulises Ruiz encomiando la modernidad y el sentido de la vergüenza. Ahí sí que los libretistas se tomaron muchas, pero muchas licencias.

Y es que Esparta era un Estado fascista, los espartanos eran los nazis del mundo antiguo: todo el trabajo productivo lo realizaban esclavos que eran tratados de manera brutal (por algo los espartanos podían dedicarse a ser soldados y desarrollar esos abdominales de lavadero y pectorales de olla Presto); las mujeres eran vistas poco más que como fábricas de guerreros; los niños deformes o débiles eran exterminados por inútiles. La sociedad estaba rígidamente jerarquizada, organizada en función del predominio de los fuertes sobre los débiles y basada en una disciplina… sí, espartana.

Esclavitud de las mayorías, culto a la fuerza y la violencia, desprecio por los débiles, cosificación de la mujer, considerar a los seres humanos como desechables, nulo interés por las cuestiones espirituales. Nada más les faltaron desfiles con antorchas: lo dicho, los espartanos eran los nazis de su época.

Y que, como los nazis, eran muy efectivos para ciertas cosas, especialmente las relacionadas con dar guamazos. Pero de eso a admirar a una civilización como la espartana, como que le cuelga. Y me temo que eso es lo que provoca la película, especialmente entre el culto público joven.

Si a ésas vamos, habría que voltear a ver otra ciudad griega, bien distinta y que en los tiempos de la batalla de las Termopilas ya había demostrado por qué la seguimos tomando como modelo: Atenas. Sí, de la que (en la película) se burla Leónidas llamándola “lugar de filósofos y de amantes de jovencitos”. Como si a los espartanos no les diera también por batear zurdo.

Atenas era un Estado totalmente distinto a Esparta: la gente votaba, se manifestaba, deponía malos gobernantes y tomaba las decisiones trascendentes para el Estado. Los gobernantes de la ciudad eran sorteados, en la creencia de que, si todos eran iguales, cualquiera podía serlo. Cada ciudadano se convertía en soldado en tiempos de guerra, dejando su profesión productiva para tomar las armas. Atenas representa la glorificación del hombre común y la confianza en que éste cumplirá con su deber por simple sentido del ídem. Por eso alcanzó las cotas que alcanzó. Por ello durante las cinco décadas posteriores a las Guerras Médicas fue un faro de cultura sin igual en la historia humana, en donde uno podía toparse con Sócrates, Esquilo, Fidias, Anaxágoras, Pericles… en la misma esquina. ¿Qué queda hoy de Esparta? Un montón de piedras en una llanura polvorienta. En cambio Atenas sigue mostrando, aún en sus ruinas, la grandeza de la cuna espiritual de Occidente.

Y que a la hora de los trancazos, también podía ponerse al tú por tú con los poderosos. Y ello, basado en la premisa de que cualquier ateniense podía cumplir con las funciones que le endilgaba el Estado. La mejor muestra de ello está en la trapeada que le dieron a los persas en la llanura de Maratón, en la primera etapa de las Guerras Médicas, diez años antes de las Termópilas.

En 490 a. C., los persas querían no sólo controlar el Mediterráneo oriental (para lo que tenían que someter a todos los griegos), sino también castigar a Atenas, que había apoyado una revuelta en contra del Imperio Persa. Así que su poderosa flota fondeó en una ensenada situada al norte de Atenas, frente a una llanura llamada Maratón, que a su vez da a una hilera de cerros.

Ahí los persas desembarcaron, compraron artesanías y organizaron pantagruélicas carnes asadas, sin la menor preocupación por la presencia del ejército ateniense que los espiaba desde las colinas… y que estaba en desventaja numérica de seis a uno.

Pero cuando los persas empezaron a embarcarse para dirigirse directamente a Atenas, uno de los generales atenienses (escogido por sorteo, como todos), un carnicero llamado Milcíades, propuso aprovechar el desorden de los persas ocasionado por las operaciones de reembarque.

Lo admirable es que los otros generales confiaron en el sentido común del tablajero. Y entonces, a la voz de “¡Únjale!”, los atenienses cargaron sobre la llanura, agarraron a los persas con los pantalones (bombachos) abajo y les pegaron una paliza. Una victoria increíble: el equipo de El Lecheras de Xalisco goleando al Inter de Milán. Desde Maratón, los atenienses sintieron que estaban destinados a la grandeza. Y tenían razón.

Como siempre, hubo gente que aprovechó su oportunidad. Un soldado llamado Fedípides se lanzó a la carrera a dar la noticia a sus compatriotas que aguardaban angustiados en la ciudad. Según yo, la motivación de Fedípides era el anhelo griego de ser recordado en el futuro.

Mi teoría es que pensó: “Cuando cuenten la historia en los siglos por venir, dirán: ‘Y entonces llegó Fedípides y nos dijo…’ ¡y todos se acordarán de mí!” El caso es que se sopló los cuarenta y dos kilómetros sin aguador y al llegar al ágora de Atenas se desplomó gritando: “¡Atenienses, hemos vencido!”; y ahí mismo colgó los tenis (bueno, las sandalias) por el agotamiento (no, no le pasó el chip a su hermano). ¿Qué tal?

Y todavía nos acordamos y honramos a Fedípides. Por eso las historias griegas nos son tan entrañables. Y por eso me sentí obligado a poner las cosas en perspectiva. No se vaya en la finta. “300” está muy entretenida… pero ésos no eran lo mejor de la civilización griega. Oh, no, para nada.

Consejo no pedido para impedir el ostracismo (castigo ateniense a los políticos peligrosos, los que organizaban Convenciones Nacionales Democráticas unánimes en el ágora): lea “La Atenas de Pericles”, de C. M. Boura, sobre los años más resplandecientes de la civilización occidental, en una ciudad con la población de Santiago y sin la nieve que se vende en Ixtlán.

ENLACES:

Especial ‘300’ en culturaclasica.com: https://culturaclasica.com/index.php?q=node/1370