El pasado día uno, festividad de Todos los Santos, se cumplía una década de la muerte de Agustín García Calvo, uno de los más señeros intelectuales de este país. De aquella fecha, recuerdo unas cuantas necrológicas en los principales periódicos que desmerecían por su brevedad casi de compromiso lo extraordinario de su figura, siempre incómoda para el poder, circunstancia a la que la prensa suele ser harto sensible.

Gastón Segura www.todoliteratura.es 14/11/2022

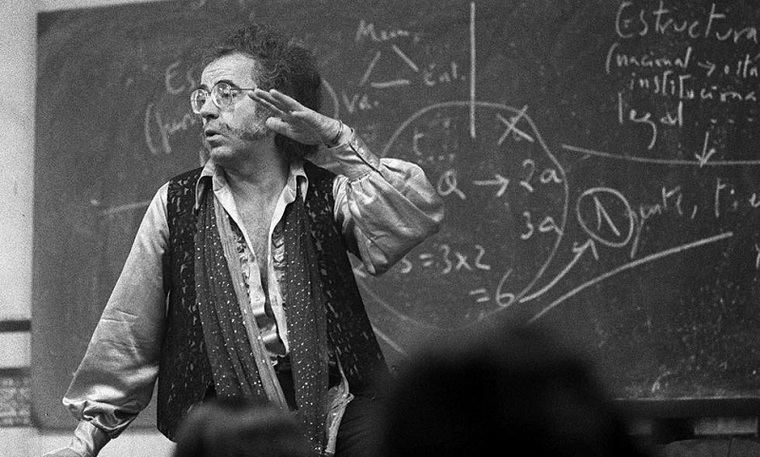

Evocar a García Calvo es mencionar de inmediato su expulsión de la Universidad Complutense, en el verano de 1965, con otros distinguidos profesores (Tierno Galván, López Aranguren, García de Vercher, Montero Díaz y Aguilar Navarro) por su apoyo a las revueltas estudiantiles, ocasión que acuñará, al abandonar solidariamente su cátedra de Estética en Barcelona y partir al exilio, José María Valverde con el nulla aesthetica sine ethica. En cambio, García Calvo aún permanecerá tres años en Madrid dando clases en una academia preparatoria; después, en 1970, marchó a París, donde impartió un curso de lengua latina en la entonces celebérrima Universidad de Nanterre, y durante el lustro siguiente y ya como maître assistant, los correspondientes en la de Lille. Regresó en 1976 para incorporarse de nuevo a la Complutense como catedrático de Latín. A partir de ahí, comienza el García Calvo maestro de tantos, porque sobre filólogo, traductor, poeta, dramaturgo y actor ocasional si la coyuntura lo requería, o sobre su faceta más conocida: la de escrutante adversario del poder, por variados que fueran sus “disfraces” —bien sea el de Dios, el del dinero o el del Estado; incluso, tanto le daba que se embozase de cruel tiranía o de amable democracia—, García Calvo se convirtió en un didáskalos ambulante e interrogador, con sus conferencias y sus recitales poéticos allá donde se lo solicitase, o con sus peripatéticas clases a extramuros de las aulas institucionales, llamadas tertulias como la que mantuvo en el Ateneo hasta casi sus últimos años. Y esta asombrosa y pródiga actitud surgía, qué duda cabe, tanto de la asunción nítida del ambulante aedo que recorría los poblados de la Hélade recitando los legendarios cantos heroicos como del ejemplo de los filósofos atenienses que abrían escuelas, aquí y allá, a los pies de la Acrópolis. En efecto, sin este empeño por encarnar aquella primera y tan fundamental para nuestra cultura concepción griega del saber y de la poesía; de la pregunta llana como primer e infalible procedimiento filosófico o de la canción heredada de la tradición como la prístina y más honda expresión poética es difícil comprender a García Calvo y, menos, mucho menos, calibrar su insólito y deslumbrante magisterio sobre tantos.

Tal es así que García Calvo dejó huella sobre los intelectuales de la generación que me precedió; es decir, sobre los Félix de Azúa o sobre los Savater —a este último, estuvo a punto de dirigirle una tesis doctoral sobre un filósofo presocrático inexistente cuyos fragmentos debía escribirlos el propio García Calvo; tan fraudulenta pero ingeniosa artimaña al final se desbarató— y, por supuesto, sobre los universitarios de mi tiempo, que seguíamos sus observaciones gramaticales y sus andanzas lúdico-políticas en sus artículos y en las noticias que nos llegaban, al punto que cuando Paco García Donet, Juan Antonio Millón y yo fundamos en la facultad de Filosofía de Valencia la revista Aurora (1983-5), le solicitamos de inmediato una colaboración. En absoluto se negó; es más, nos entregó en mano, durante uno de aquellos viajes suyos —no sé si calificarlos de apostolares— para un recital de poesía en el Ateneo Mercantil valenciano, el artículo “La lógica y la tradición poética anónima en Lewis Carroll” (1984), y ahí consta impreso, en el segundo número de aquella intrépida aventura estudiantil.

Pero si algo, sobre su figura y sus ideas, creo que permanece incólume, son sus meritorias traducciones rítmicas —que algunos consideran como prolongación de su propia poesía—, de las que escogería por su monumentalidad la Ilíada (1995) o el De Rerum Natura (1997), de Lucrecio, o los Sonetos de amor (1974), de William Shakespeare, donde sobresalen tres elementos básicos y constituyentes de toda poesía y que fueron su preocupación desde su tesis doctoral, allá por 1951: la prosodia, el metro y el ritmo, pues solo el hábil uso de esta tríada convierten la palabra dicha en palabra cantada; o sea, en poema. Tríada que García Calvo aplicaría a sus casi veinte poemarios caracterizándolo —por su utilización de metros tradicionales y de recursos populares— como un poeta aparte de las corrientes del siglo y que, a la vez, lo emparentaba de inmediato con otro enorme poeta aunque en una lengua diferente: Robert Graves; hombre tan peculiar de apariencia y hábitos como García Calvo, y con quien coincidió no solo en la primacía de estos ancestrales procedimientos como las genuinas urdimbres del quehacer poético, sino además en un común ámbito sapiencial y nutricio: la Antigüedad helénica y prehelénica. He aquí que, consecuencia de la preceptiva de esta tríada sobre sus poemas, resultaron idóneos para ser cantados y hasta grabados en disco por sus amigos Chicho Sánchez Ferlosio y Amancio Prada.

Por lo demás, asómense a alguno de su cuarentena larga de ensayos; por ejemplo, a De los números (1976), o a De Dios (1996), o a la trilogía Del lenguaje (Del lenguaje [1979], De la construcción [1983] y Del aparato [1999]); por mucho que durante su lectura disientan de don Agustín, estoy convencido de que será un disentir luminoso.

FUENTE: www.todoliteratura.es