El Tíber, símbolo de vida en la ‘Ciudad Eterna’, se desbordó en una infinidad de ocasiones durante la antigüedad

Trajano planteó en el año 100 d.C. la creación de un canal que uniera el río con el mar para aliviar su caudal durante las crecidas

Manuel P. Villatoro www.abc.es 05/11/2024

No es cosa de hoy. La fuerza del líquido elemento, natural y aterradora por igual, ha estremecido al mundo desde hace dos mil años. Y fue a un suspiro de nuestra península ibérica, al otro lado del mar de Homero, dónde más se combatió contra su poder. Lógico, pues los desbordamientos del Tíber se convirtieron en una verdadera pesadilla para la República romana primero, y el Imperio después. Ya lo señaló el cronista Dion Casio en su ‘Historia de Roma’ al explicar que «el río, fuera por la excesiva lluvia caída» o por la venganza de alguna deidad, había llevado hasta la urbe «tal cantidad de agua» que había inundado «las zonas bajas y llegó hasta las más altas». Lo peor es que fue un ejemplo de muchos.

El artífice de esta pesadilla fue el mencionado Tíber, un río con extensión estremecedora –el tercero más largo de la península itálica–, que regaba las siete colinas que vieron nacer la Ciudad Eterna. Caudaloso y regular, en principio al menos, favorecía la actividad comercial, nutría cultivos y regalaba agua a bestias y hombres. Sin embargo, contaba también con un «alma propia» que lo convertía en indomable. Así lo afirma, al menos, el Profesor de Clásicas y Letras Kyle Harper en su extenso ensayo ‘El fatal destino de Roma. Cambio climático y enfermedad en el fin de un imperio‘: «Pese a los ingeniosos esfuerzos de los romanos por controlarlo, en ocasiones el río saltaba la orilla y anegaba la ciudad».

Vida y muerte

Harper mantiene que las inundaciones del Tíber están recogidas de forma irregular en las fuentes clásicas, pero suscribe que el grueso de los autores confirman su peligrosidad debido a las condiciones topográficas de la Ciudad Eterna. Y es que, su ubicación a orillas del río la convertían en el blanco perfecto para las crecidas. En su libro ‘Historias’, el cronista Paulo Orosio (nacido en el IV d.C.) documentó que, durante el consulado Quinto Lutacio Cátulo (allá por el siglo III a.C.), «el río, crecido por insólitas lluvias y desbordado durante más tiempo y con más cantidad de agua de lo que se podía esperar, arrasó todos los edificios romanos que estaban en el llano». En sus palabras, «distintos lugares coincidieron en la misma desgracia», con decenas de viviendas destrozadas.

No fue la única ver que el agua generó el caos. El político e historiador del siglo I d.C. Cornelio Tácito dejó sobre blanco que las crecidas del Tíber destruyeron el puente Sublicio, el más antiguo de la Ciudad Eterna, y que generaron un miedo atroz entre la población en el 60 a.C. «El repentino desbordamiento del río, creciendo desmesuradamente su caudal, inundó todo al arrollar el obstáculo que se oponía a su furia. No solo las partes más llanas de la ciudad, sino anegando incluso los lugares tenidos por más seguros». La corriente «arrastró a mucha gente que se hallaba en los lugares públicos» y «sorprendió a muchos en sus talleres, tabucos e, incluso, en sus propios lechos».

Aquella locura trajo como consecuencia «el hambre en el pueblo, la ruina del comercio y la penuria de alimentos». Y a ello se sumó, además, la destrucción de una infinidad de viviendas. «Socavados los cimientos de los edificios por la acción de las aguas estancadas, se desplomaron al retirarse las aguas del río», añadió el mismo Tácito. La inundación, como el resto, se consideró un mal presagio; una suerte de maldición forjada al calor, o eso creían en la época, de una pésima decisión política que había enfurecido a los dioses. El mismo Dion Casio, por ejemplo, achacó una de las crecidas a la decisión de Aulo Gabinio de restaurar en el trono de Egipto a Ptolomeo XII.

La época imperial no escapó de las crecidas. En el siglo I d.C., el segundo emperador de Roma, Tiberio, sufrió durante su reinado una de las inundaciones más grandes de la época. Según Dion Casio, cuando el río «inundó gran parte de la ciudad, convirtiéndola en navegable», el mandamás ordenó «a cinco senadores, elegidos por sorteo, que establecieran una vigilancia permanente para que su caudal no fuera excesivo en invierno ni escaso en verano, sino que siempre, y en la medida de lo posible, fluyera con un caudal estable». Desconocemos si esta medida palió o no los problemas generados por el líquido elemento. Lo que sí sabemos es que años después, en el 69 y en el 101 d.C., volvieron a sucederse sendas inundaciones.

Lucha contra el agua

Las crecidas fueron una verdadera pesadilla para Roma. Hasta tal punto, que los diferentes emperadores movilizaron a sus legiones de ingenieros y sabios para evitarlas. El ejemplo más claro fue Trajano. El hispano, nacido en nuestra castiza Itálica, fue un adelantado de la edificación naval. Para empezar, ordenó construir en el año 100 un segundo puerto de forma hexagonal al sudeste del de Claudio. Según explica el catedrático de Historia Antigua Santiago Montero en ‘Ingeniería hidráulica y religión en el Imperio romano’, la obra se completó con diversos depósitos, dos kilómetros de muelles e instalaciones fluviales en la Ciudad Eterna destinadas a guardas las mercancías que arribaban a través del Mediterráneo.

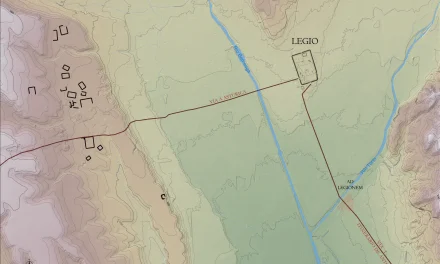

El puerto -al fondo- y el canal, a la derecha

El cenit del proyecto fue la excavación de un canal artificial a la vera de este nuevo puerto con una doble finalidad: facilitar la navegación hasta el Tíber y evitar las crecidas del río. «Era la célebre Fossa Traiana, conocida hoy como el canal de Fiumicino, que comunicaba el Tíber con el mar. El objetivo de la fosa, cuyo fondo fue enlosetado para permitir su rastrillado y la movilización de los aluviones, era, entre otras cosas, que la nueva boca facilitase el desagüe de las crecidas y evitase las inundaciones de Roma», añade el experto. Una inscripción de la época hallada en Ostia así lo corrobora:

«El emperador César Nerva Trajano Augusto Germánico Dácico, hijo del divino Nerva, investido de la potestd tribunicia (…) construyó esta fosa para evitar las inundaciones del Tíber que atacaban frecuentemente la ciudad, habiendo establecido un canal de agua permanente».

La Fossa Traiana no fue solo una idea genial desde el punto de vista de la ingeniería. Además, supuso una evolución de la mentalidad imperial. Montero es partidario de que, hasta la llegada de Trajano, los emperadores asociaban las crecidas del Tíber a un mal presagio. Sin embargo, el hispano «rechazó todo el sentido religioso» del aumento de caudal y entendió que se correspondía con un problema natural que la ingeniería hidráulica podía superar. Esta máxima se sustenta en la ingente cantidad de canales y obras similares que elaboró a lo largo y ancho de todo el Imperio. Unas edificaciones que, a pesar de su gran coste económico, le granjearon también una gran popularidad.

No hay duda de que el nuevo canal palió las crecidas del Tíber. Al menos, en parte. Sin embargo, en el 103 d.C. el caudal volvió a desbordarse. «Plinio el Joven describió una inundación en el reino de Trajano que, pese al aliviadero construido por el emperador, arrastró los muebles de la aristocracia y las herramientas del campesinado por las calles de Roma», explica, en este caso, Harper. Así lo escribió Plinio: «El Tíber se ha salido del cauce y en los puntos donde las orillas son más bajas ha dañado profundamente los terrenos. A pesar del desagüe del canal que el providentísimo emperador ha hecho excavar, cubre los valles, inunda los campos y los lugares donde el terreno es llano y es visible en lugar del suelo». No siempre se gana.

FUENTE: www.abc.es