Javier Muñoz www.elcorreo.com 06/10/2013

Javier Muñoz www.elcorreo.com 06/10/2013

Su pensamiento, condensado en una selección de textos de reciente aparición, ofrece respuestas útiles para el viejo debate sobre la corrupción.

Escribe Cicerón: «(El Estado ideal) es aquel en el que los mejores buscan la gloria y el honor y evitan la ignominia y el descrédito, y si no hacen el mal no es tanto por miedo a los castigos que imponen las leyes como por la vergüenza que ha dado el hombre a la naturaleza y que nos hace temer la crítica justificada».

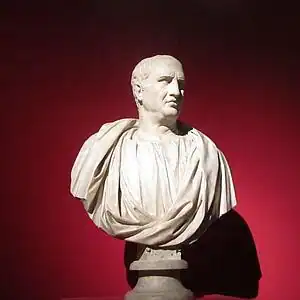

La cita esta tomada del libro ‘Cómo gobernar un país. Una guía antigua para políticos modernos’ (Ed. Crítica). Es una colección de textos de Marco Tulio Cicerón seleccionada y comentada por Philip Freeman, profesor estadounidense de Historia Clásica, del que se también ha traducido al castellano una amena biografía de Julio César. Freeman, eficaz divulgador, resume el pensamiento del jurista, historiador y político romano (106 a. de C.-43 a. de C.) , en una especie de décalogo que, en realidad, es el retrato de un ‘conservador moderado’, especie extinguida en la época actual, marcada por la polarización política, la corrupción (y la desaparición de las Humanidades de los programas de enseñanza).

Acusado de hipócrita y voluble, no sin falta de razón, lo cierto es que Cicerón dejó tanta información sobre su vida privada que muchos historiadores -Theodor Mommsem entre ellos- no tuvieron que esforzarse para denostarlo. Pero a pesar de su vanidad, de su inestabilidad psicológica y de la nula influencia que tuvo en las postrimerías de su vida, cuando acabó convertido en un títere mientras su amada República se transformaba en una Monarquía, Cicerón ofrece respuestas a debates que aún perduran.

Defendió la propiedad privada, cuya protección es a su modo de ver la razón de ser del Estado (tenía numerosas propiedades agrarias e inmobiliarias). Pensaba que la existencia de ricos y pobres forma parte del orden lógico de las cosas; era enemigo del populismo; no le gustaban los subsidios públicos ni las subidas de impuestos, salvo que fuesen imprescindibles. Pero recelaba de la concentración de la riqueza y veía la inmigración como un fenómeno positivo.

Ante todo, creía en la negociación y no en la defensa de verdades absolutas. «Cuando hay un grupo de personas que gobierna una república por el hecho de tener riquezas, abolengo o cualquier otra ventaja, cabe considerarlo una facción, aunque ellos se quieran llamar próceres», afirmó. «Por otra parte, si el pueblo se hace con todo el poder y queda todo sometido a su arbitrio, por más que se hable de libertad cumple tenerla por libertinaje. Sin embargo, la tensión que se produce cuando un hombre teme a otro, y un colectivo al opuesto, propicia pactos -o algo semejante- entre las gentes llanas y los poderosos».

Las ideas de Cicerón sobre el equilibrio de poderes y la integridad exigible a los gobernantes inspiraron a los padres de la Revolución americana. Como Cincinato, que volvió al arado tras haber salvado Roma de sus enemigos, George Washington regresó a su plantación tras la Guerra de Independencia. Sería interesante conocer qué diría Cicerón sobre el cierre de la Administración estadounidense debido al bloqueo institucional del partido republicano. ¿Qué pensaría de los ultras del Tea Party?

Sí podemos intuir la contundencia con la que se pronunciaría sobre la corrupción en España. «No hay (…) vicio más execrable que la codicia, sobre todo entre los próceres y quienes gobiernan la nación, pues servirse de un cargo público para enriquecimiento personal resulta no ya inmoral, sino criminal y abominable».

Cicerón murió decapitado por soldados de Marco Antonio, a quien había fustigado con sus discursos (filípicas). El historiador Plutarco dice que, llegado el momento de su ejecución, se comportó con dignidad. Le cortaron las dos manos, o tal vez solo la derecha, según otra versión, y sus despojos fueron exhibidos en Roma por orden de Marco Antonio. Otras voces ponen en duda de que se comportara con tanto valor y relatan que los verdugos tuvieron que tirar de su cabeza para propinar el tajo definitivo.

«Un hombre sabio y amante de su patria», reconoció el emperador Augusto en su vejez, después de haber arruinado tiempo atrás, cuando era joven, la República de Cicerón.