L. Silva www.noticias.es.msn.com 14/12/2012

L. Silva www.noticias.es.msn.com 14/12/2012

En los planes para la reforma de la educación, y más allá de los asuntos que son objeto de atención preferente por los medios (la enseñanza del catalán, la historia, la religión o la ciudadanía) se contempla la reducción del peso de las humanidades, en general, y en particular de la filosofía, la ética y las lenguas clásicas, esto es, el griego y el latín.

Parece que nuestros responsables entienden que ha llegado el momento de decir, ya sin ambages, que estos saberes, y especialmente los dos últimos, son antiguallas inservibles con las que no hay que hacer perder el tiempo a los niños y jóvenes de la generación PlayStation. A fin de cuentas, para conservar el griego o el latín ya habrá unos cuantos frikis, como los que conservan, pongamos por caso, el conocimiento del significado de los jeroglíficos egipcios o de la escritura cuneiforme acadia.

Lo que pasa es que hay una ligera diferencia entre el griego y el latín y la lengua de egipcios y acadios: las segundas presentan para nosotros un interés simplemente cultural e histórico; del legado crucial de los griegos y los romanos, en cambio, están impregnadas nuestra lengua, nuestra sangre y nuestra mente, hasta extremos que sólo un ignorante puede dejar de tomar en cuenta.

Recuerdo ahora una prueba que tuve ocasión de obtener personalmente. Cuando allá por el año 1984 me incorporé a una facultad de Derecho y vi que en el programa del primer año se me obligaba a estudiar Derecho Romano, la inconsciencia y la precipitación de mis pocos años me llevaron a pensar que aquello era un anacronismo, alguna especie de capricho de las rancias autoridades académicas que gobernaban mi universidad. Me puse pues a aprender el temario con una mezcla de reticencia y displicencia, que fueron diluyéndose por efecto de mi curiosidad intelectual, que siempre fue amplia, y por lo estimulante de alguno de aquellos viejos textos en los que se contenía la jurisprudencia romana y que me obligaban a aprender. Entre otros, había múltiples citas de Aulo Gelio y sus Noches Áticas, que yo no conocía hasta entonces, y que utilizadas como fuente para documentar no pocos aspectos de la vida romana, incluidos textos perdidos de otros autores, me parecieron una lectura deliciosa y sugestiva. Años después, terminé la carrera, tras superar otras 24 asignaturas, y quiso la fortuna que ejerciera la abogacía durante más de una década.

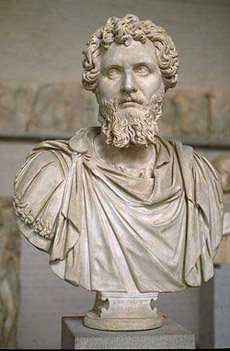

Pues bien, en ese ejercicio adquirí una convicción, que aún hoy conservo: de todo lo que estudié en la facultad, pocas cosas se revelaron tan útiles, a efectos de poder entender y gestionar las instituciones jurídicas (bastante variopintas) a las que tuve que enfrentarme profesionalmente, como el viejo Derecho Romano. Las sentencias de Ulpiano, Papiniano, Gayo y otros jurisconsultos romanos, me han acompañado desde entonces, incluso más allá de la actividad abogacil a la que hace ya algunos años que no me dedico.

Pues bien, en ese ejercicio adquirí una convicción, que aún hoy conservo: de todo lo que estudié en la facultad, pocas cosas se revelaron tan útiles, a efectos de poder entender y gestionar las instituciones jurídicas (bastante variopintas) a las que tuve que enfrentarme profesionalmente, como el viejo Derecho Romano. Las sentencias de Ulpiano, Papiniano, Gayo y otros jurisconsultos romanos, me han acompañado desde entonces, incluso más allá de la actividad abogacil a la que hace ya algunos años que no me dedico.

Cuánto mejor nos iría, por ejemplo, si supiéramos hacer eso que Ulpiano resumió en solo tres palabras, como base de la jurisprudencia: suum cuique tribuere (dar a cada uno lo suyo).

Y es que nuestras leyes, sencillamente, serían incomprensibles sin los romanos. Hasta el punto de que, muchas veces, la única forma de hacerlas valer (cuando, como ocurre a menudo, el legislador ha hecho un mal trabajo) es recurrir a sus siempre infalibles enseñanzas.

Y qué decir del pensamiento. Buena parte de nuestros males viene del hecho de haber olvidado todo lo que los griegos nos dejaron escrito, hace ya más de dos milenios. Si la gente leyera más y mejor a Thales, a Platón, a Aristóteles, a los sofistas, a Epicuro, a los estoicos…

En los últimos años, a raíz de su cita en una de mis novelas, La estrategia del agua, son muchas las personas que se me han acercado para preguntarme por Epicteto (filósofo estoico griego del siglo I d.C.). Y muchas las que lo han leído, a raíz de tropezárselo en las páginas de ese libro, y me han escrito después agradeciéndome el descubrimiento de un filósofo sencillo y profundo, que aporta, casi siempre con un saludable sentido del humor, claves certeras para afrontar la adversidad, mucho más atinadas y útiles que las que suministra al tuntún la legión de indocumentados que andan por ahí pariendo libros de autoayuda. En honor a la verdad, debo decir que a Epicteto a mí tampoco me lo descubrió la educación que recibí en su día, donde aún tenían alguna cabida los clásicos, sino, muchos años después, la lectura de El mundo como voluntad y representación, de Schopenhauer.

En los últimos años, a raíz de su cita en una de mis novelas, La estrategia del agua, son muchas las personas que se me han acercado para preguntarme por Epicteto (filósofo estoico griego del siglo I d.C.). Y muchas las que lo han leído, a raíz de tropezárselo en las páginas de ese libro, y me han escrito después agradeciéndome el descubrimiento de un filósofo sencillo y profundo, que aporta, casi siempre con un saludable sentido del humor, claves certeras para afrontar la adversidad, mucho más atinadas y útiles que las que suministra al tuntún la legión de indocumentados que andan por ahí pariendo libros de autoayuda. En honor a la verdad, debo decir que a Epicteto a mí tampoco me lo descubrió la educación que recibí en su día, donde aún tenían alguna cabida los clásicos, sino, muchos años después, la lectura de El mundo como voluntad y representación, de Schopenhauer.

Pero lo que se prepara es bajar aún más el listón. Que nuestros niños y jóvenes no sólo no sepan de Epicteto, sino que probablemente jamás lleguen, no ya a saber de Schopenhauer, sino ni siquiera a alcanzar el bagaje intelectual y las destrezas mentales para entenderlo.

Alguien creerá que no pasa nada, mientras sepan programar código y buscar en la Wikipedia, que parece que es a lo que todos tenemos que acabar dedicándonos. Pero una sociedad cuyos miembros sólo se hallan enfrascados en la mecánica fútil del presente, sin ninguna noción de la aportación trascendente de quienes nos precedieron y nos hicieron quienes somos, es carne de cañón y de manipulación con los más burdos instrumentos.

En fin. A lo mejor es de eso de lo que se trata.

(Nota sobre las ilustraciones: el de arriba es el ministro Wert, que es bien conocido; los otros dos, que temo que no lo serán tanto, son, de arriba abajo, Ulpiano y Epicteto)